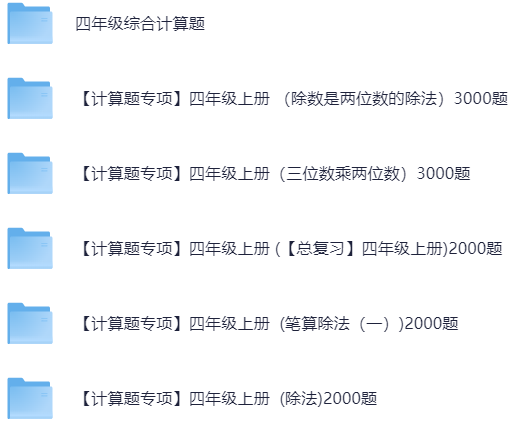

小学四年级上册数学计算题是小学数学学习中的一个重要阶段,开始接触更复杂的多位数乘除法,并系统学习运算定律进行简便计算。口算网总结了四年级上册主要题型和解题技巧如下:

一、主要题型

1. 三位数乘两位数:

这是四年级上册的核心和难点。

形式: `123 × 45 = ?` 或 `___ × 56 = 6720`(求因数)

要求: 熟练掌握竖式计算,理解每一步的含义(如用第二个因数的个位、十位分别去乘第一个因数,以及积的对位规则)。

2. 除数是两位数的除法:

这是另一个核心和难点,比三年级学的除数是一位数的除法复杂得多。

形式: `576 ÷ 32 = ?` 或 `___ ÷ 24 = 15...6`(求被除数或商)

要求: 熟练掌握试商、调商的竖式计算方法。包括:

整十数试商: 把除数看作接近的整十数来试商。

首位试商: 看除数的首位和被除数的前几位来试商。

调商: 试商后,如果余数比除数大,说明商小了,要调大;如果不够减(试商结果乘以除数大于被除数当前部分),说明商大了,要调小。

3. 三位数除以整十数:

这是学习除数是两位数除法的基础和铺垫。

形式: `240 ÷ 60 = ?` 或 `350 ÷ 70 = ?`

要求: 理解算理(如 240÷60 可以想 24个十 ÷ 6个十 = 4),掌握口算和竖式计算(商写在个位)。

4. 乘除法的估算:

用于快速判断结果的大致范围或在实际问题中快速决策。

形式: `估算: 298 × 31 ≈ ?` 或 `王老师带 500 元买 28 元一本的书,大约能买几本?`

方法:

四舍五入法: 把数看作接近的整十、整百数。如 298≈300, 31≈30, 300×30=9000。

进一法/去尾法: 根据具体情境(如买东西钱够不够、需要多少容器)。

口诀: 估算乘法,先四舍五入再乘;估算除法,先四舍五入再除。

5. 四则混合运算:

在三年级学习的基础上,加入了小括号,有时涉及两步或三步运算。

形式: `125 + 25 × 4` 或 `(360 - 240) ÷ 12 × 5`

运算顺序: 先乘除,后加减;有括号要先算括号里面的。同级运算从左往右依次计算。

6. 应用运算定律进行简便计算:

这是四年级上册的一个重点和提升点,旨在提高计算效率和灵活性。

涉及的定律:

加法交换律: `a + b = b + a`

加法结合律: `(a + b) + c = a + (b + c)`

乘法交换律: `a × b = b × a`

乘法结合律: `(a × b) × c = a × (b × c)`

乘法分配律: `a × (b + c) = a × b + a × c` 或 `a × (b - c) = a × b - a × c` (这是重点和难点!)

形式: `25 × 32 × 125` 或 `99 × 38 + 38` 或 `125 × (80 + 8)`

要求: 识别算式特点,灵活选择合适的定律进行简便计算。

7. 商的变化规律及其应用:

理解除数或被除数变化时,商如何变化,有时也用于简便计算(如 `540 ÷ 45` 可以看成 `(540 ÷ 9) ÷ (45 ÷ 9) = 60 ÷ 5 = 12`)。

规律:

除数不变,被除数乘(或除以)几(0除外),商也乘(或除以)几。

被除数不变,除数乘(或除以)几(0除外),商反而除以(或乘)几。

被除数和除数同时乘或除以一个相同的数(0除外),商不变。

8. 积的变化规律及其应用:

理解因数变化时,积如何变化。

规律: 一个因数不变,另一个因数乘(或除以)几(0除外),积也乘(或除以)几。

9. 列式计算(文字题):

根据文字描述列出综合算式并计算。

形式: `45 与 35 的和,除以 16,商是多少?` (列式:`(45 + 35) ÷ 16`)

二、核心解题技巧与策略

1. 竖式计算(乘除法):

乘法:

数位对齐:第二个因数的个位、十位分别与第一个因数的个位对齐。

乘的顺序:先用第二个因数的个位乘第一个因数的每一位,得数的末位和个位对齐;再用第二个因数的十位乘第一个因数的每一位,得数的末位和十位对齐。

进位处理:哪一位上乘得的积满几十,就向前一位进几。

最后相加:把两次乘得的积相加。注意相同数位要对齐。

关键点: 乘数中间或末尾有0的处理(如 `506 × 30`,末尾的0可以先不看,算出 `506 × 3 = 1518`,最后在积的末尾添一个0变成 `15180`)。

除法:

试商: 这是最关键的一步!把除数看作接近的整十数来试商(如 32≈30, 41≈40)。试商口诀:“四舍”容易商偏大,“五入”容易商偏小。

调商:

商大了: 如果试商后,商乘除数的积大于被除数的当前部分,说明商大了,要调小1再试。

商小了: 如果余数大于或等于除数,说明商小了,要调大1再试。

对位: 商写在正确的数位上(除到被除数的哪一位,商就写在那一位上面)。

余数: 每次除得的余数必须比除数小。

末尾处理: 被除数末尾有0时,商末尾的0不能漏掉(如 `900 ÷ 30 = 30`)。

2. 简便计算:

观察优先: 拿到题先整体观察数字特点和运算符号。

识别“好朋友”: 寻找能凑整(整十、整百、整千)的数或特殊数(如25和4,125和8,5和2等)。

活用定律:

凑整: 利用加法交换律、结合律或乘法交换律、结合律把能凑整的数先算。如 `25 × 17 × 4 = (25 × 4) × 17 = 100 × 17 = 1700`。

拆数: 把接近整十、整百的数拆开(如 `99 = 100 - 1`, `102 = 100 + 2`)。如 `99 × 38 = (100 - 1) × 38 = 100×38 - 1×38 = 3800 - 38 = 3762`。

合数: 利用乘法分配律的逆运算 `a×b + a×c = a×(b + c)` 或 `a×b - a×c = a×(b - c)` 合并。如 `36 × 29 + 36 × 71 = 36 × (29 + 71) = 36 × 100 = 3600`。

乘法分配律: 这是难点!`a × (b + c) = a×b + a×c` 或 `(a + b) × c = a×c + b×c`。如 `125 × (80 + 8) = 125×80 + 125×8 = 10000 + 1000 = 11000`。要特别注意符号(加减号)。

化除为乘: 有时除以一个数等于乘它的倒数(虽然四年级还没学分数,但可以体会 `a ÷ b = a × (1/b)` 的思想,如 `÷25` 可以想成 `×4 ÷ 100`)。

3. 估算:

明确目的: 是判断够不够、大约多少、还是验证计算合理性?

合理近似: 根据目的和数字特点选择四舍五入、进一法或去尾法。

简便优先: 选择能使计算(通常是口算)最简便的近似数。如估算 `498 × 21`, `498≈500`, `21≈20`, `500×20=10000` 比 `500×21=10500` 更容易口算,且误差在可接受范围。

结果表述: 估算结果通常用 `≈` 表示,并写明估算值(如 `≈10000`)。

4. 四则混合运算:

顺序是铁律: 严格按照“先乘除后加减,有括号先算括号里”的顺序进行。

步步清晰: 一步一步计算,不要跳步,避免出错。可以在原式上标出运算顺序。

简便意识: 在保证顺序正确的前提下,观察是否有某一步可以简便计算。如 `25 × 4 + 75 × 4` 可以按顺序算 `100 + 300 = 400`,也可以先发现 `(25+75)×4 = 100×4=400`。

5. 规律应用:

理解记忆: 熟记积和商的变化规律。

正向应用: 根据因数变化推算积的变化(如一个因数乘5,另一个不变,积也乘5)。

逆向应用(简便计算): 利用规律使计算变简单(如 `120 ÷ 15 = (120 ÷ 3) ÷ (15 ÷ 3) = 40 ÷ 5 = 8` 或 `250 × 36 = 250 × (4 × 9) = (250 × 4) × 9 = 1000 × 9 = 9000`)。

三、给家长和学生的建议

夯实基础: 确保乘法口诀、20以内加减法、100以内乘除法口算非常熟练。这是进行复杂计算的基础。

理解算理: 不仅要会算,更要理解每一步为什么这样算(特别是乘除法竖式和运算定律)。多问“为什么”。

勤练竖式: 多位数乘除法需要大量练习来熟练掌握试商调商和对位规则。每天适量练习比一次练很多更有效。

灵活运用定律: 简便计算是难点也是重点。多做不同类型的题目,学会观察数字特征和选择合适的方法。不要死记硬背公式,要理解其含义。

善用草稿纸: 复杂的竖式、试商过程、简便计算的拆分步骤等,都要在草稿纸上清晰书写,避免心算出错。

检查验算:

乘法:用交换因数位置再乘一遍,或用除法验算(积 ÷ 一个因数 = 另一个因数)。

除法:用乘法验算(商 × 除数 + 余数 = 被除数)。

估算:看结果是否在估算的合理范围内。

整理错题: 把做错的典型题目(特别是调商、简便计算、运算顺序错误)收集起来,分析错误原因,定期复习巩固。

联系生活: 尝试用学到的计算知识解决生活中的实际问题(如购物算账、分配物品等),提高兴趣和应用能力。

四年级上册的计算是整个小学数学计算能力提升的关键期,口算网特别提醒的是涉及三位数乘两位数和除数是两位数的除法,以及简便计算的引入。投入足够的时间和精力去理解和练习,将为后续的数学学习打下坚实的基础。

最新评论